О лаборатории. Георгий Николаевич Флёров: биография Научная и общественная деятельность

96 ].

Письмо Флерова

В начале войны Г. Н. Флёров был призван в армию и направлен в Ленинградскую военно-воздушную академию для подготовки в качестве инженера, обслуживающего пикирующие бомбардировщики Пе-2 . Мысль о ядерной физике не оставляла Флерова. Он написал Иоффе в Казань о своем желании выступить там на семинаре с доказательствами реальности атомной бомбы См. Письмо Флерова . Флерова командировали из Йошкар-Олы , куда была эвакуирована Военно-воздушная академия , в Казань, находившуюся в 120 километрах.

Там в середине декабря 1941 г. он и выступил перед группой ученых, среди которых были Иоффе и Капица [ 28 ]. Не добившись возобнавления работ по ядерной физике (его письмо и пять телеграмм Кафтанову проигнорированы, а разговоры с Иоффе ни к чему не привели), Флеров пишет письмо Курчатову , и, затем Сталину .

Ученые Физико-технического института неоднократно обсуждали эту возможность между собой и были обеспокоены секретностью ядерных исследований в Германии. Сам Курчатов поддержал предложение Флерова возобновить работу по урановой проблеме, но не мог судить, возможно ли ее проведение в трудных условиях военного времени [ 96 ].

Флерова в 43 году отзывают из военно-воздушной Академии, где он преподавал (в Йошкар-Оле), он приезжает в Казань, через некоторое время уезжает в Москву к Курчатову. См.

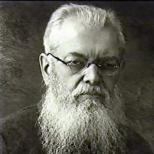

Георгий Николаевич Флеров (1913-1990), русский физик. Родился 2 марта 1913 года в Ростове-на-Дону. В 1929 году окончил школу и работал лаборантом, механиком, электриком. В 1931 году переехал в Ленинград и поступил на завод "Красный путиловец". В 1933 году был направлен на учебу в Ленинградский политехнический институт; в 1938 году окончил инженерно-физический факультет, деканом которого был А.Ф. Иоффе , и поступил в Ленинградский физико-технический институт в лабораторию И.В. Курчатова . В 1939 году вместе с Л.И. Русиновым попытался (неудачно) запустить цепную реакцию деления урана. Несмотря на это, ученые смогли определить важный параметр реакции - число вторичных нейтронов. В 1940 году (совместно с К. Петржаком) открыл новый тип радиоактивных превращений - спонтанное деление ядер урана.

Эти исследования были прерваны Отечественной войной. В первые ее дни Флеров ушел в ополчение, однако вскоре был призван в армию и направлен в Йошкар-Олу слушателем военно-воздушной академии. Стал лейтенантом ВВС и однажды, будучи в Воронеже, зашел в библиотеку Воронежского университета, где чудом оказались свежие зарубежные научные журналы. Перелистав страницы, Флеров обнаружил, что из журналов исчезли статьи по ядерной физике - это означало, что работы засекречены. Это побудило его написать письмо Сталину , в котором он настойчиво советовал возобновить ядерные исследования в СССР. В 1943 году Флеров был отозван с фронта и включен в группу ученых, занимавшихся созданием советского ядерного оружия. Определил сечение взаимодействия медленных нейтронов с различными материалами, критические массы урана-235 и плутония. В 1949 году Флеров участвовал в испытании первой в СССР и в мире плутониевой бомбы. В 1951 году ученый разработал также методику и аппаратуру для нейтронного и гамма-каротажа нефтяных скважин.

Дальнейшие исследования Георгий Флеров проводил в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ), где создал лабораторию ядерных реакций и был ее первым заведующим. С 1953 года разрабатывал методы получения и ускорения тяжелых многозарядных ионов и физико-химические методы обнаружения и выделения неизвестных продуктов ядерных реакций, создавал ионные источники. В 1954 году был построен 150-сантиметровый циклотрон, в котором можно было ускорять ядра азота, а в 1955 году в Институте атомной энергии уже работал источник моноэнергетических пучков ионов углерода, азота и кислорода.

Начиная с 1956 года в ОИЯИ в лаборатории Флерова были синтезированы новые трансурановые элементы с порядковыми номерами от 102 до 107; открыт новый вид ядерной изомерии - спонтанно делящиеся изомеры, а аткже запаздывающее (после бета-распада) деление ядер, испускание запаздывающих протонов; развиты методы получения и ускорения многократно заряженных тяжелых атомов. В 1971 году Флерову удалось ускорить ионы ксенона в системе из двух циклотронов. Параллельно с синтезом тяжелых ядер в реакциях с тяжелыми ионами проводились работы по поиску сверхтяжелых элементов в естественных условиях.

В 1953 году Флеров был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1968 году - действительным членом академии. Ученый был награжден многими государственными наградами - за участие в Великой отечественной войне, за заслуги в создании атомного оружия и за послевоенные научные достижения. Научное сообщество удостоило его Золотой медали Менделеева (1987) и Золотой медали Курчатова (1989).

До 1990 года Флёров возглавлял Лабораторию ядерных реакций в ОИЯИ, где под его руководством были синтезированы трансурановые элементы Периодической системы химических элементов с номерами от 102 до 110.

- «Спонтанное деление ядер урана» под № 33 с приоритетом от 14 июня 1940 г.

- «Спонтанное деление атомных ядер из возбуждённого состояния (спонтанно делящиеся изомеры)» под № 52 с приоритетом от 24 января 1962 г.

- «Явление запаздывающего деления атомных ядер» под № 160 с приоритетом от 12 июля 1971 г.

- «Сто третий элемент - Лоуренсий» под № 132 с приоритетом от 20 апреля 1965 г. и 10 августа 1967 г.

- «Сто четвёртый элемент - Резерфордий» под № 37 с приоритетом от 9 июля 1964 г.

- «Сто пятый элемент - Дубний» под № 114 с приоритетом от 18 февраля 1970 г.

- «Образование радиоактивного изотопа элемента с атомным номером 106 - Сиборгий» под № 194 с приоритетом от 11 июля 1974 г.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Память

- В Дубне именем Г. Н. Флёрова названа Лаборатория ядерных реакций и улица, на которой он жил, в начале которой установлен бюст выдающемуся физику и организатору науки.

- В честь Флёрова назван «Лицей № 6 г. Дубны» - им. академика Г. Н. Флёрова. В этом лицее проходит международная школа-конференция молодых исследователей «Флёровские чтения».

- В честь Флёрова 114-й элемент назван флеровием.

- В 2013 году почта России осуществила выпуск памятной марки, посвященной Г. Н. Флёрову.

- В 2015 году в Ростове-на-Дону открыта памятная доска на доме по ул. Пушкинской, 151, в котором Флёров родился и провёл школьные годы.

- Улица Академика Флёрова в Москве в районе Северный (названа в октябре 2016 года).

Награды

- Герой Социалистического Труда.

- Награждён двумя орденами Ленина (1949, 1983), орденом Октябрьской Революции (1973), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1959, 1963, 1975), орденом Отечественной войны 1-й степени (1985), медалями, иностранными орденами и медалями.

- Лауреат Ленинской премии (1967), дважды лауреат Сталинской премии (1946, 1949), лауреат Государственной премии СССР (1975).

- Удостоен звания «Почётный гражданин города Дубна».

Семья

Жена (с 1944 года) - Анна Викторовна (урождённая: Подгурская 1916-2001), дочь одного из основателей мацестинского курорта, врача-бальнеолога Виктора Францевича Подгурского (1874-1927), польского происхождения. Сын - Николай Георгиевич Флёров (род. 1945).

Племянник - Виктор Николаевич Флёров (род. 1948), доктор физико-математических наук (1984), профессор школы физики и астрономии факультета точных наук Тель-Авивского университета. Племянница - Алла Николаевна Флёрова (род. 1940), кандидат химических наук, руководитель центра мониторинга инновационного развития промышленности ФГУП.

Двоюродный брат (по материнской линии) - этнограф-востоковед, доктор исторических наук, профессор Евгений Михайлович (Хаимович) Залкинд (1912-1980), заведующий кафедрой всеобщей истории Алтайского государственного университета, автор многочисленных трудов по истории и этногенезу бурят.

Георгий Николаевич Флёров (17 февраля 1913, Ростов-на-Дону - 19 ноября 1990, Москва) - советский физик-ядерщик, сооснователь Объединённого института ядерных исследований в Дубне, академик АН СССР (1968). Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии.

Биография

Георгий Флёров родился в Ростове-на-Дону в семье Николая Михайловича Флёрова (1889-1928) и Елизаветы Павловны (Фрумы-Леи Перецовны) Браиловской (в первом браке Швейцер, 1888-1942). У него был старший брат Николай (1911-1989). Отец был сыном священника из местечка Глухова Черниговской губернии, русский. Мать происходила из ростовской еврейской семьи. Будучи студентом медицинского факультета Киевского университета, в 1907 году Н. М. Флёров был исключён из университета за революционную деятельность и выслан на Печору, где познакомился со своей женой. После окончания срока ссылки, супруги вернулись в Ростов, где жили его дедушка и бабушка - Перец Хаимович и Хана Симховна Браиловские). Здесь Георгий и его брат Николай закончили среднюю школу-девятилетку. После смерти отца, оба воспитывались матерью, которая работала корректором в редакции газеты «Молот» до своего переезда к сыновьям в Ленинград в 1938 году (она погибла в блокадном Ленинграде в 1942 году).

После окончания школы в 1929 году, Георгий Николаевич работал чернорабочим, затем почти два года подручным электромонтёра Всесоюзного электротехнического объединения в Ростове-на-Дону, и в конце концов смазчиком на паровозно-ремонтном заводе. В 1932 году поселился у тёти - заведующей терапевтическим отделением Ленинградской районной больницы Софьи Павловны Браиловской и поступил на работу электриком-парометристом на завод «Красный Путиловец». В 1933 году он был направлен заводом на инженерно-физический факультет в Ленинградский Индустриальный институт им. М. И. Калинина. Дипломную работу выполнил в 1938 году под руководством И. В. Курчатова и был оставлен в группе последнего в Физтехе.

Осенью 1941 года Г. Н. Флёров был призван в армию и направлен техником-лейтенантом в 90-ю разведывательную авиационную эскадрилью Военно-воздушной Академии Юго-Западного фронта, с которой эвакуировался в Йошкар-Олу и поступил в училище для обучения электрообслуживанию боевых самолетов. В 1942 году, после окончания училища, направлен в авиаполк действующей армии, но вскоре откомандирован в распоряжение АН СССР.

Научная и общественная деятельность

В 1940 году, работая в ЛФТИ, совместно с К. А. Петржаком открыл новый тип радиоактивных превращений - спонтанное деление ядер урана.

Осенью 1942 года в разгар боёв на фронте в журнале «Доклады Академии наук СССР» (1942. Том XXXVII, № 2, стр. 67) публикуется статья «К работам: „Спонтанное деление урана“ и „Спонтанное деление тория“».

Ещё в 1942 году Георгий Флёров, который в этот момент был просто сослан* лейтенантом-танкистом** на фронт, пишет письмо Сталину, в котором объясняет, почему надо делать ядерную бомбу, как её надо сделать, и что над ней явно работают западные специалисты, потому что публикации тех из них, что занимались ядерным распадом, исчезли из научных журналов, а никаких других публикаций этих же специалистов на другие темы не появилось. Это письмо просто куда-то выкидывают, а решение о производстве ядерной бомбы принимается тогда, когда шпионы Берии доносят из Лондона о том, что над ней начал работать Запад.[неавторитетный источник? 1381 день]

* - направлен ** - авиационным техником

Участвовал в создании первой советской атомной бомбы РДС-1, в 1949 лично провёл рискованный эксперимент по определению критической массы плутония. В 1953 году Флёров был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1968 - действительным членом АН. Член КПСС с 1955 года.

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот». В 1968 - XXIV Менделеевский чтец.

Благодаря его идеям в ОИЯИ был получен целый ряд химических элементов. Разработанные Г. Н. Флёровым технологии трековых мембран, использовались при устранении последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Лаборатория ядерных реакций им. Г.Н. Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в 1957 году.

Её основателем и руководителем на протяжении более 30 лет был выдающийся советский физик академик Георгий Николаевич Флёров, имя которого носит Лаборатория.

Академик РАН Юрий Цолакович Оганесян руководил Лабораторией с 1989г по 1996г. В настоящее время он является Научным руководителем Лаборатории. В 1997 году проф. М.Г.Иткис был избран Директором Лаборатории. С января 2007г. по настоящее время проф.С.Н.Дмитриев является Директором Лаборатории ядерных реакций им.Г.Н.Флерова.

В активе ЛЯР более десятка крупных научных открытий, положивших начало развитию новых направлений в ядерной физике.

В знак признания выдающихся достижений интернационального коллектива ученых, инженеров и рабочих Лаборатории ядерных реакций им.Г.Н.Флерова в области синтеза сверхтяжелых элементов (СТЭ) 22-30 августа 1997г.на сессии Генеральной Ассамблеи Международного Союза Чистой и Прикладной химии (IUPAC), в Женеве 105-ому элементу Периодической системы элементов Д.И.Менделеева, открытому в ЛЯР, было присвоено название "Дубний".

В последние годы наиболее значительные результаты получены при синтезе новых химических элементов в ядерных реакциях с использованием пучков ионов кальция-48.

Впервые получены экспериментальные доказательства существования "острова стабильности" сверхтяжелых элементов.

Было синтезировано шесть новых сверхтяжелых элементов с Z=113-118 и более 50 новых изотопов с Z=104-118.

30 мая 2012 IUPAC официально одобрил название "FLEROVIUM" и символ Fl для элемента с номером 114 и название "LIVERMORIUM" и символ Lv для элемента с номером 116.

Химические свойства сверхтяжелых элементов и механизмы реакций, ведущих к образованию этих ядер, свойства легких экзотических ядер (таких, как 5 H, 10 He и т.д.), реакции, вызванные нейтронообогащенным гало ядра 6 He, спектроскопия тяжелых нестабильных ядер, модели экзотического распада и многие другие проблемы яденой физики низких энергий интенсивно изучаются в Лаборатории.

Сейчас Лаборатория ядерных реакций им.Г.Н.Флерова является одним из ведущих научных центров в области ядерной физики. В Лаборатории работает около 450 человек, в том числе 150 научных сотрудников (из них 18 докторов наук и 65 кандидатов наук). В её программе реализуются оригинальные и актуальные научные идеи, постоянно развиваются ускорительные установки и экспериментальная база. Четыре ускорителя тяжёлых ионов, один электронный ускоритель и более десяти крупных многофункциональных экспериментальных установок действуют либо находятся в разработке в Лаборатории.

В настоящее время основным проектом Лаборатории является DRIBS-III, в состав которого входит первая в мире Фабрика Сверхтяжелых Элементов (SHE), предназначенная для различных исследований сверхтяжелых элементов. Основу Фабрики составляют сильноточный циклотрон ДЦ-280 и несколько современных высокоэффективных установок, включая новые газонаполненные сепараторы для физических и химических исследований, фильтр скоростей SHELS и др. SHE Фабрика сейчас строится, сдача запланирована на конец 2017.